為了履行金融賬戶涉稅信息自動交換國際義務,規范金融機構對非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查行為,國家稅務總局、財政部、中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會制定了《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)。現就《管理辦法》有關內容解讀如下:

一、《管理辦法》出臺的背景是什么?

受二十國集團(G20)委托,經濟合作與發展組織(OECD)于2014年7月發布金融賬戶涉稅信息自動交換標準(以下簡稱“標準”),獲得當年G20布里斯班峰會的核準,為各國加強國際稅收合作、打擊跨境逃避稅提供了強有力的信息工具。在G20的大力推動下,目前已有100個國家(地區)承諾實施“標準”。

經國務院批準,我國向G20承諾實施“標準”,首次對外交換信息的時間為2018年9月。2015年7月,《多邊稅收征管互助公約》由十二屆全國人大常委會第十五次會議批準,于2016年2月對我國生效,為我國實施“標準”奠定了多邊法律基礎。2015年12月,國家稅務總局簽署了《金融賬戶涉稅信息自動交換多邊主管當局間協議》,為我國與其他國家(地區)間相互交換金融賬戶涉稅信息提供了操作層面的依據。

本次發布的《管理辦法》旨在將國際通用的“標準”轉化成適應我國國情的具體要求,為我國實施“標準”提供法律依據和操作指引,既是我國積極推動“標準”實施的重要舉措,也是我國履行國際承諾的具體體現。

二、“標準”的主要內容是什么?

“標準”由主管當局間協議和統一報告標準兩部分內容組成。主管當局間協議是規范各國(地區)稅務主管當局之間開展金融賬戶涉稅信息自動交換的操作性文件。統一報告標準規定了金融機構識別、收集和報送非居民個人和機構賬戶信息的相關要求和程序。

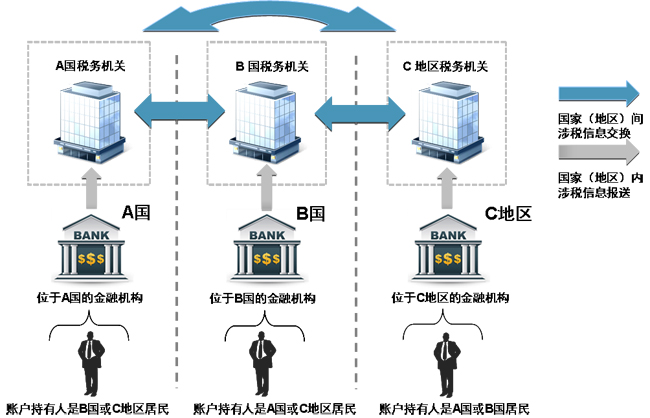

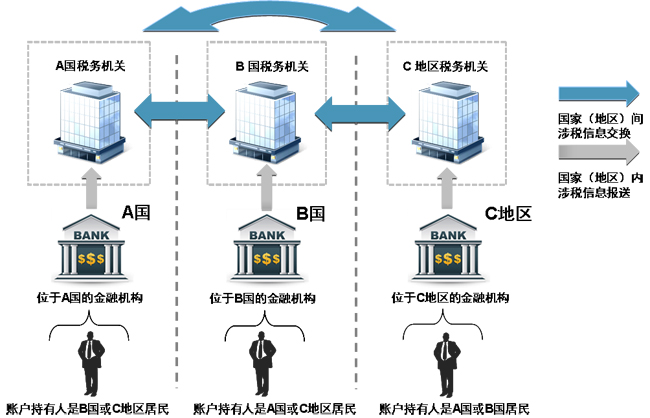

根據“標準”開展金融賬戶涉稅信息自動交換,首先由一國(地區)金融機構通過盡職調查程序識別另一國(地區)稅收居民個人和企業在該金融機構開立的賬戶,按年向金融機構所在國(地區)主管部門報送賬戶持有人名稱、納稅人識別號、地址、賬號、賬戶余額或價值、利息、股息以及出售金融資產(不包括實物資產)的收入等信息,再由該國(地區)稅務主管當局與賬戶持有人的居民國稅務主管當局開展信息交換,最終為各國(地區)進行跨境稅源監管提供信息支持。具體過程如下圖所示:

三、“標準”與美國的《海外賬戶稅收合規法案》是什么關系?

2010年,美國頒布《海外賬戶稅收合規法案》(FATCA),要求外國金融機構向美國國內收入局報告美國稅收居民(包括美國公民、綠卡持有者)賬戶的信息,否則外國金融機構在接收來源于美國的特定收入時將被扣繳30%的懲罰性預提所得稅。FATCA主要采用雙邊信息交換機制,即美國與其他國家(地區)根據雙邊政府間協定開展信息交換。

“標準”是以FATCA政府間協定為藍本設計的多邊信息交換機制,可以說是全球版的FATCA。“標準”與FATCA內容上大體相同,但是在細節上存在一些差異,包括報送對象、個人賬戶的盡職調查門檻、免予報送信息的金融機構類別、處罰措施等。《管理辦法》旨在識別“標準”所要求的非居民賬戶,并不適用于FATCA所要求的美國稅收居民賬戶。鑒于我國政府正與美國政府積極商談有關FATCA政府間協定事宜,金融機構可以考慮在操作層面將“標準”與FATCA統籌,包括根據自身業務需求將二者的聲明文件進行整合等。

四、有哪些國家(地區)已經承諾實施“標準”?

|

2017年首次交換信息的國家(地區)共50個

|

|

安圭拉、阿根廷、比利時、百慕大、英屬維爾京群島、保加利亞、開曼群島、哥倫比亞、克羅地亞、塞浦路斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、法羅群島、芬蘭、法國、德國、直布羅陀、希臘、格陵蘭、根西島、匈牙利、冰島、印度、愛爾蘭、馬恩島、意大利、澤西島、韓國、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬耳他、墨西哥、蒙特塞拉特、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、圣馬力諾、塞舌爾、斯洛伐克、斯洛文尼亞、南非、西班牙、瑞典、特克斯和凱科斯群島、英國

|

|

2018年首次交換信息的國家(地區)共50個

|

|

安道爾、安提瓜和巴布達、阿魯巴、澳大利亞、奧地利、巴哈馬、巴林、巴巴多斯、伯利茲、巴西、文萊達魯薩蘭國、加拿大、智利、中國、庫克群島、哥斯達黎加、庫拉索島、多米尼克、加納、格林納達、中國香港、印度尼西亞、以色列、日本、科威特、黎巴嫩、馬紹爾群島、中國澳門、馬來西亞、毛里求斯、摩納哥、瑙魯、新西蘭、紐埃、巴拿馬、卡塔爾、俄羅斯、圣基茨和尼維斯、薩摩亞、圣盧西亞、圣文森特和格林納丁斯、沙特阿拉伯、新加坡、圣馬丁、瑞士、特立尼達和多巴哥、土耳其、阿拉伯聯合酋長國、烏拉圭、瓦努阿圖

|

預計未來將有更多國家(地區)承諾實施“標準”。對于一直不承諾實施“標準”的國家(地區),國際社會可能采取聯合反制措施,促使其承諾實施“標準”,提高稅收透明度。長遠來看,“標準”在全球范圍內的實施是大勢所趨,金融賬戶涉稅信息自動交換終將覆蓋絕大部分國家(地區)。

五、我國將與哪些國家(地區)交換金融賬戶涉稅信息?

已承諾實施“標準”的國家(地區)相互挑選信息交換伙伴,雙方均有意向的則可建立伙伴關系。中國將與盡可能多的國家(地區)建立信息交換伙伴關系。相關情況見國家稅務總局網站。

六、制定《管理辦法》的原則是什么?

一是嚴格遵循國際標準。“標準”由OECD會同G20成員國制定,已成為稅收透明度國際新標準。為了構建良好的國際稅收征管秩序,避免各國(地區)具體實施水平參差不齊的情況,國際社會要求各國(地區)在國內法轉化過程中嚴格遵循“標準”的規定,并且將對各國國內法制定和執行情況進行國際審議。因此,《管理辦法》按照“標準”的主要內容制定,規定了我國境內金融機構識別非居民賬戶并收集相關信息的原則和程序,包括對基本定義的解釋、個人賬戶與機構賬戶的盡職調查程序、金融機構需收集和報送的信息范圍等。

二是充分考慮國內實際。考慮到《管理辦法》的內容涉及金融機構的日常合規工作和金融機構客戶的切身體驗,《管理辦法》數次通過金融主管部門廣泛征求金融業界意見,并于2016年10月在國家稅務總局網站上向社會公開征求意見。本著兼顧國際、國內兩方面需求的原則,《管理辦法》在“標準”允許范圍內盡量考慮了國內各方訴求,從而減輕金融機構合規負擔和對客戶體驗的影響。

七、《管理辦法》對社會公眾有何影響?

《管理辦法》對社會公眾影響較小,主要對在金融機構開立新賬戶的部分個人和機構有一定影響。從2017年7月1日起,個人和機構在金融機構新開立賬戶,包括在商業銀行開立存款賬戶、在保險公司購買商業保險,需按照金融機構要求在開戶申請書或額外的聲明文件里聲明其稅收居民身份。由于在我國境內金融機構開立賬戶的個人和機構絕大部分為中國稅收居民,填寫聲明文件時僅需勾選“中國稅收居民”即可,開戶體驗影響不大。如果上述個人和機構前期已經開立了賬戶,2017年7月1日之后在同一金融機構開立新賬戶時,大部分情況下無需進行稅收居民身份聲明,其稅收居民身份由金融機構根據留存資料來確認。

對于2017年7月1日之前已經開立的賬戶,金融機構根據留存資料確認賬戶持有人的稅收居民身份,極少數不能確認的需要個人和機構配合提供材料。

八、《管理辦法》對哪些人影響較大?

《管理辦法》主要對在中國境內開立賬戶的非居民或者有非居民控制人的消極非金融機構影響較大。這里所稱非居民,是指中國稅收居民以外的個人和企業(包括其他組織),但不包括政府機構、國際組織、中央銀行、金融機構或者在所在地政府認可和監管的證券市場上市交易的公司及其關聯機構。

非居民或者有非居民控制人的消極非金融機構在開立金融賬戶時,需要詳細填寫賬戶持有人或控制人的稅收居民身份聲明文件,包括姓名(名稱)、現居地址、稅收居民國(地區)、居民國(地區)納稅人識別號、出生地、出生日期等信息,并應確保信息真實、準確。

上述信息報送到相關部門后,由國家稅務總局按照我國對外簽訂的協議交換給賬戶持有人居民國稅務主管當局。

九、什么是消極非金融機構?

如果一家非金融機構取得的大部分收入是股息、利息、租金、特許權使用費等消極經營活動收入,則該機構屬于消極非金融機構,例如設立在某避稅地、僅持有子公司股權的中間控股公司。由于消極非金融機構容易被當作跨境逃避稅的工具,金融機構需要識別出這些機構及其背后的實際控制人。如果消極非金融機構的控制人是非居民,金融機構則需要收集并報送控制人相關信息。

十、賬戶持有人為什么需要填寫稅收居民身份聲明文件?

《管理辦法》采用的是稅收居民概念,與居住管理法規中的居民概念不同。稅收居民身份認定標準比較復雜,無法通過普通的居民身份證件直接判定,因此需要開立賬戶的個人和機構自行聲明其稅收居民身份。開立賬戶的個人和機構應配合金融機構的盡職調查工作,真實、及時、準確、完整地填寫稅收居民身份聲明文件,提供《管理辦法》規定的相關材料,并承擔因未遵守規定而引發的法律責任和風險。

十一、賬戶持有人如何判斷自己的稅收居民身份?

各國(地區)國內法有關稅收居民身份的認定標準并不一致。對于個人而言,通常同時采用住所(居所)標準和停留時間標準,納稅人只要符合其中之一即可構成該國(地區)的稅收居民;對于企業而言,通常采用注冊地標準和管理機構所在地標準。

以我國為例。根據我國稅法,中國稅收居民個人是指在中國境內有住所,或者無住所而在境內居住滿一年的個人(在中國境內有住所是指因戶籍、家庭、經濟利益關系而在中國境內習慣性居住);中國稅收居民企業是指依法在中國境內成立,或者依照外國(地區)法律成立,但實際管理機構在中國境內的企業(包括其他組織)。

賬戶持有人要根據自身實際情況,結合相關國家(地區)稅收居民身份認定規則,對自己的稅收居民身份進行綜合判斷。國家稅務總局網站將公布相關資料供金融機構和賬戶持有人參考(http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html)。賬戶持有人也可咨詢專業稅務顧問來判定自己的稅收居民身份。

十二、中國稅收居民個人的賬戶信息將被報送和交換嗎?

賬戶持有人為中國稅收居民個人的,金融機構不會收集和報送相關賬戶信息,也不會交換給其他國家(地區)。賬戶持有人同時構成中國稅收居民和其他國家(地區)稅收居民的,其中國境內的賬戶信息將會交換給相應稅收居民國(地區)的稅務當局,其境外的賬戶信息交換給國家稅務總局。

十三、《管理辦法》所稱盡職調查是指什么?

《管理辦法》所稱盡職調查,并非一般意義上的調查,而是指金融機構按照規定的程序,了解賬戶持有人或者有關控制人的稅收居民身份,識別非居民金融賬戶,收集并記錄相關賬戶信息。一直以來,金融機構在相關主管部門的要求下,為了反洗錢目的已經開展了類似客戶身份識別工作,為執行《管理辦法》奠定了基礎。

十四、哪些金融機構需要按照《管理辦法》開展盡職調查?

《管理辦法》所定義的金融機構與通常經濟生活中理解的金融機構不一樣。例如,某公司按照國民經濟行業分類屬于“金融業”,但并不一定屬于《管理辦法》所稱金融機構。

依法在我國境內設立的存款機構、托管機構、投資機構和特定的保險機構等金融機構,需要按照《管理辦法》的規定開展盡職調查。相關定義在《管理辦法》中均有具體解釋和列舉。

金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、消費金融公司、貨幣經紀公司、證券登記結算機構以及其他不符合條件的機構,不屬于《管理辦法》規定的金融機構,因此不需要開展盡職調查。